张机,字仲景,南郡涅阳人(今河南南阳人)。汉灵帝时,举孝廉,建安中,官到长沙太守,博通群书,潜乐道术。少年即学医于同郡张伯祖,张伯祖志性沉简,笃好方术,诊处精审,疗皆十全,为当时所重。同郡张仲景异而师之,尽得其传,因有大誉。总角时,何永称道他,赞许必为良医。《太平御览·何永别传》云:同君张仲景总角造永,谓曰:君用思精而韵不高,后将为良医。与同郡何颙客游于洛阳,颙探其学,谓人曰:仲景之术精于伯祖,起病之验,虽鬼神莫能知之,真一世之神医也。《医说》:仲景方序论云:张伯祖,南阳人,性志沉简,笃好方术,诊处精审,疗皆十全,为当时所重。孙鼎宜《仲景传略》云:今长沙城北有张公祠,民岁以祀焉。湘潭俗以正月十八日为仲景生日,群然举酒作乐乐神。后医名京师,当时为上手。后见侍中王仲宣,时年二十余,说仲宣有病,四十当眉落,落后半年当死,服五石汤可免。仲宣嫌其言有背常理,接授却不服其药,二十年后果如期预言而眉落,半年后果然死亡。仲景之所以能察色验眉,预言不虚,概和汤合药针灸之法,宜应精思,必通十二经脉,知三百六十孔穴,荣卫气行,知病所在,宜治之法,不可不通。

古者上医相色,色脉与形,不得相失。黑乘赤者死,赤乘青者生。中医听声,声合五音,火闻水声,烦闷干惊;木闻金声,恐畏相刑;脾者土也,生育万物,回助四旁。太过则四肢不举,不及则九窍不通,六识闭塞,犹如醉人。四季运转,终而复始。下医诊脉,知病源由,流转移动,四时逆顺,相害相生,审知脏腑之微,此乃为妙也。又曰:欲疗诸病,当先以汤荡涤五脏六腑,开通诸脉,治道阴阳。破散邪气,润泽枯朽,悦人皮肤,益人气血。水能净万物,故用汤也。若四肢病久,风冷发动,次当用散,散能遂邪风湿痹,表里移走,居无常处者,散当平之。次当用丸,丸药者,能逐风冷,破积聚,消诸坚癖,进饮食,调和荣卫。能参合而行之者,可为上工。故曰:医者意也。又曰:不须汗而强汗之者,出其津液,枯竭而死。需汗而不与汗之者,使诸毛孔闭塞,令人闷绝而死。勿须下而强下之者,令人开肠洞泄不禁而死。强下而不与下之者,令人心内懊憹胀满烦乱,浮肿而死。不须灸而强与灸之者,令人火邪入腹,干错五脏,重加其烦而死。须灸而不与灸之者,令人冷结重凝,久而深固,气上冲心,无法消散,病笃而死。

时天旱岁荒,土民冻馁,江淮间尤甚。以其宗族素多,向余二百余口,自建安初年以来,尚未十年之间,死者三分之二,伤寒居其七成。因此仲景悲天悯人,感往夕之伦丧,伤横夭之莫救,于是勤求古训,博采众方。引《阴阳大论》云:春气温和,夏气暑热,秋气清凉,冬气凛冽,此则四时之正气也。冬时严寒,万类深藏,君子固密则不伤于寒,触冒之者乃名伤寒。伤于四时之气者,皆能为病,伤于寒毒者其最成杀戾之气。中而即病,名为伤寒,不即病者,寒毒藏于肌肤,至春变为温病,至夏变为暑病。暑病者,热极重于温病也。所以辛苦之人,春夏多温热之病,皆由冬时触冒寒冷所致,非时行之气也。非时行者,春时应暖而反大寒,夏时应热而反大凉,秋时应凉而反大热,冬时应寒而反大温,此非其时而有其气。所以一岁之中长幼之病多相似者,这就是时行之气。

又《素问》曰:夫热病者,皆伤寒之类也。及人伤于寒者,则为病热。著论二十二篇,外合三百九十七法,一百一十三方。其书本于《灵·素》之旨:为诸方之祖,华佗读后高兴地说:此真活人书也。乡里有忧患者,疾之易而愈之速,即使扁鹊、仓公也不过如此,时人皆称医中圣人张仲景。

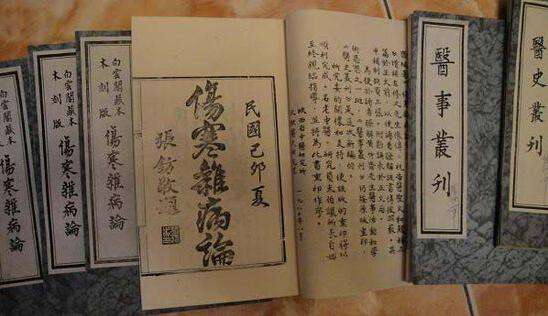

江南很多医生,把仲景之方密不外传,世上流传的都是《伤寒杂病论》十卷,有人说尚有秘方十五卷,有人称《黄素药方》二十五卷,《辨伤寒》十卷,《评病要方》一卷,《疗妇人方》二卷,《五脏论》一卷。弟子卫汛有才识,他把《伤寒杂病论》的汤液丸散之功用,汗下温灸之原理,阐发尽致。

仲景又说:人体平和,惟须好将养,勿妄服药。药势偏有所助,令人脏气不平,易受外患。所有含气之类未有不资食以存生,而不知食之有成败,百姓日用而不知,水火至近而难识。余概其如此,聊因笔墨之暇,撰《五味损益食治篇》以启童稚,庶勤而行之,有如影响耳。

仲景根据《素问》《九卷》《八十一难》《阴阳大论》《胎胪药录》并《平脉法》,撰著《伤寒杂病论》合十六卷。其文辞简古奥雅,古今研究伤寒者,没有能超越他的,都称其书为众方之祖,又全根据本草性味,又因他善诊脉,明气候,思虑精达。华佗读后直呼“此真活人书也”。《巢氏病源》:华佗之为治,或刳断肠胃,涤洗五脏,不纯任方也。仲景虽精,不及于佗,至于审方物之候,论草石之宜,亦妙绝众医,不纯任方也。论者推为医中亚圣。

杜度,仲景弟子,识见宏敏,器宇冲深,淡于矫矜,尚于救济,事仲景,多获禁方,遂为名医。卫泛,好医术,少师仲景,有才识,撰《四逆三部厥经》及《妇人胎藏经》、《小儿颅囟方》三卷,皆行于世。《千金·食治》:河东卫泛记曰:扁鹊云:人之所依者形也,乱于和气者病也,理于烦毒者药也,济命扶危者医也。安身之本必资于食,救疾之速必凭于药。不知食宜者,不足以存生也;不明药禁者,不能以除病也。是故食能排邪而安脏腑,悦神爽志以资血气。若能用食平疴,释情遣疾者,可谓良工。长年饵老之奇法,极养生之术也。夫为医者,当须先洞晓病源,知其所犯,以食治之。食疗不愈,然后命药。药性刚烈,犹若御兵。兵之猛暴,岂容妄发?发用乖宜,损伤处众,药之投疾,殃滥亦然。《千金翼方》:卫泛称扁鹊云:安身之本,必须于食,救疾之道,惟在于药。不知食宜者,不足以全生;不明药性者,不能以除病。故食能排邪而安脏腑,药能恬神养性以资四气。故为人子者,不可不知此二事。是故君父有疾,期先命食以疗之。食疗不愈,然后命药。故孝子须深知食药二性。

仲景伤寒论的六经辩证,承继内难启迪后学,是国学医易天人合一思想精髓最真实的运用,从阴阳五行气质审视六经。太阳、阳明、少阳,叫做三阳;太阴、少阴、厥阴、叫做三阴;三阴三阳统称六经。把一切外感疾病的辩证论治统归为六大类:凡病邪在表,而病情属於阳证的,如脉浮、头项强痛,发热恶寒等,称为太阳表症。凡病邪在里,而病情表现为恶寒潮热、谵语、便秘、脉沉实,或沉迟滑疾,腹部坚满,舌苔黄褐色,称为阳明里症。凡病邪在半表半里,而表现出往来寒热,胸胁苦满,口苦咽干,心烦喜呕,目眩,舌上白苔、耳聋脉弦等阳性体征的,称为少阳病。凡病仍有表症而显现阴性症状的,如脉微细沉弱,欲寐、恶寒、手足寒、身体痛疼、吐利咽痛等,称为少阴病。凡表现纯为阴性症状的、如腹满,自利呕吐,不食,腹痛等,称为太阴病。凡表现半表半里症状却是阴性病情的,如心中疼痛,饥不欲食,食即吐蛔等,称为厥阴病。

在临床上首先要明白六经的意义,阴经阳经的概念,一切外感疾病都是由表入里,由阳入阴,或者蕴结在半表半里,或者一经独病,二经同病,三经互感,或者两阳互动,阴阳交感,大都是因为人们自身体质的阴阳虚实寒热所决定,发病有轻重,感受有寒热,症状有虚实,传变有快慢,病邪有浅深。正气存内,邪不可干,邪之所凑,其气必虚。凡病气留滞体内,精气被夺者称为虚证。凡邪气充实于内,正气抗邪有力的,称为实证。所以便有阴阳的虚实之分,疾病有传变的区别,合病和并病的区别,论证有主次的区别,思辨有正异的区别,有轻重难易的区别,还有证外之症的情况。诊治四诊,以辨脉法、平脉法最为切要;四诊之外,尚有腹诊。总之仲景的伤寒论,先从具体症状脉象确定六经所属,次察证而辨别其阴阳表里虚实寒热。脉有常变,证有真假,脉证合参而病之情态尽露,病之寒热虚实,邪之进退消长,势之缓急难易,即可确定汤药荡涤或者刺灸之法。症有轻重难易之不等,方有大小缓急之不同,这是仲景辩证论治立法的基本规律,不只是运用在外感,一切疾病的辩证均可使用。

至於仲景的疗法,有汗、吐、下、和四种方法,又有“寒者热之,热者寒之,”两大原则,治病有先治卒病而后治痼疾办法;又有先表后里的定例,或是先里后表的变例;又有舍证从脉和舍脉从证的治例;诊治的禁忌,那便更是周详了,如使用发汗的禁忌:少阳病不可发汗;少阴病脉细沉数,病为在里不可发汗,亡阳不可发汗,咽干口燥不可发汗,淋家不可发汗,疮家虽身疼痛不可发汗,亡血家不可发汗,汗家重发汗必恍惚心乱,小便已,阴痛。下剂的禁忌:太阳病外证未解不可下;太阳少阳并病头项强痛而眩冒,时如结胸,心下痞硬,慎勿下;伤寒呕多,虽有阳明证,不可攻下;阳明病心下硬满的,不可攻下;病欲吐的不可下;太阴病腹满不可下;诸虚的不可下。吐剂的禁忌:四逆厥症的不可吐,虚弱之人也不可吐。#p#副标题#e#

仲景的处方非常精妙,如太阳病表虚用桂枝汤;表实用麻黄汤;他又有桂枝麻黄各半汤,桂枝二麻黄一汤,桂枝二越婢一汤,可以按症灵活运用。桂枝汤更有加桂、去桂、加芍、及加附子、人参、厚朴、茯苓、白术、大黄、龙骨、牡蛎、等剂。麻黄汤外,又有葛根汤、大小青龙、麻黄附子,细辛甘草、麻黄杏仁甘草石膏、麻黄连翘赤豆汤等剂。阳明病胃实证用大承气汤,较轻用小承气汤,更轻用调胃承气汤,便结用麻子仁丸,身体虚乏用蜜煎导法。仲景在一千七百年前,已发明了灌肠导便的方法。少阳病其证既无表候,又非里实,用小柴胡汤,他又有柴胡桂枝汤,柴胡桂枝干姜汤,大柴胡汤;兼虚小建中汤等剂。太阴病其初起满实的,用桂枝加芍药和加大黄汤,和泄温利;病重便用四逆汤温散。少阴病其表里虚寒,轻病用麻黄附子细辛、甘草二汤;重病用附子汤;传变先救其里,后救其表,用四逆桂枝二汤,既有表证,且系虚寒,如干姜附子汤,茯苓四逆汤,芍药甘草附子汤等;此外兼水气的用真武汤,兼寒逆的用吴茱萸汤,大肠滑脱的用桃花汤,饮热相并的用猪苓汤,随证施治,一目明了,学者豁然。厥阴病寒热二证,一时并见,用乌梅丸,干姜芩连人参汤。又如三阳合病,邪聚於阳明,用白虎汤;温病蒸蒸发热,自汗出,心烦大渴,用白虎汤;如若太阳病汗吐下太过,而又津液亏乏的,用白虎加人参汤。其他如虚弱证有小建中汤,炙甘草汤,甘草干姜汤,芍药甘草汤,芍药甘草附子汤等方。热郁有栀子豉汤,栀子甘草豉汤,栀子生姜豉汤,栀子干姜汤,加枳实栀子汤,栀子厚朴汤,大黄黄连泻心汤,附子泻心汤,白头翁汤,黄连汤等方。饮邪留滞有小青龙汤,桂枝加厚朴杏子汤,麻杏甘石汤,桂枝加茯苓术汤,茯苓甘草汤,猪苓汤,文蛤散,牡蛎泽泻散,茯苓桂枝甘草大枣汤,苓桂术甘汤等方。饮邪抟结有大陷胸汤,小陷胸汤,瓜蒂散,半夏泻心汤,生姜泻心汤,甘草泻心汤,柴胡桂枝干姜汤,旋覆代赭汤等方。血行瘀滞有桃仁承气汤,抵当汤等方。

杂病的处方分为;痓湿暍,百合狐惑阴阳毒,疟疾,中风,血痹虚劳,肺痿肺痈咳嗽上气,奔豚气,胸痹心痛短气,腹痛寒疝宿食,五脏风寒积聚,痰饮咳嗽,消渴小便淋利,水气病,黄疸病,惊悸吐衄下血胸满瘀血,呕吐哕下利,疮痈肠痈浸淫,跌蹶手指臂肿转筋阴狐疝,蛔虫,妇人妊娠产后病和杂病。另有急救方,自缢死,施行人工呼吸法等。

伤寒杂病论(即伤寒论和金匮要略),近代医学结合伤寒论的研究,对于肠窒、流行性感冒、结核病、败血病、胸膜炎脓胸,单纯性下痢、赤痢,痉挛性便秘,糖尿病的化脓性合并感染等症,运用伤寒六经辩证论治,以及仲景的方药都能轻而易举地得以治疗。仲景认为人与自然是一体的,它们之间有互相通应的关系。自然环境气候水土与人的生存生活疾病有密切关系,天地之间六合之内,四时八节,寒热温凉,气运太过不及,都会使人们在不同年龄不同体质,发生各种各样的疾病。人身是个整体,医学思想也应该是个整体,辨证和治疗都要注重这个互相联系互相制约互相协调的整体。在临床运用上,一切都要因地因时因人,具体情况具体分析,掌握法则灵活应用。

南阳近荆楚之地,杂草丛生,沼泽湖泊,蚊蝇众多。《汉书》描述南阳多暑湿,近夏瘅热,所以此地流行性疾病较多,因其湿热,病毒交结,又“辛苦之人,春夏多湿热病”,饥绥病患触冒之者,必婴暴殄。曹植《说疫气》中感染疫气者多为:被褐茹藿之子,荆室蓬户之人耳。病者缺医少药,荆楚之地巫风盛行,病者都钦望巫祝,仲景生活的时代是东汉末年,战乱频仍干戈跌起,疫疠流行在所难免。汉献帝建安二十二年的大疫记载极为猖獗,“家家有僵尸之痛,室室有号泣之哀,或阖门而殪,或举族而丧。”汉灵帝建宁四年“屡有大疫”。

医者父母心,仁爱之术!仲景慨叹当今居世之士,曾不留神医药,精究方术:上以疗君亲之病,下以救贫贱之厄,中以保身长全,以养其生。但竞逐荣势,企踵权豪;孜孜汲汲,惟名利是务。……趋世之士,驰竞浮华,不固根本。……痛夫!举世昏迷,莫能觉悟,不惜其命,若是轻生,彼何荣势之云哉!蒙蒙昧昧,蠢若游魂,忘驱徇物,危若冰谷,至于是也……。

医药方术治病养生,利己利他,它的重要性不用讨论,然而世人都“竞逐荣势,企踵权豪,唯名利是务。”所以才悲叹“举世昏迷,莫能觉悟,蒙蒙昧昧,蠢若游魂”。#p#副标题#e#

仲景学说对后世的影响

自古至今把外感之病,分为“伤寒”“温病”两大学派,各有独特的理论体系。伤寒学派以仲景为代表,温病学派以清代叶天士为代表,各成系统,相与对峙。实际上温病学是在《伤寒论》的理论基础上派生出来和不断完善的。《素问·热论》指出:“今夫热病者,皆伤寒之类也。伤寒有五,有中风,有伤寒,有湿温,有热病,有温病。”由此可知,伤寒概括了外感各种病证,如外感风寒(包括中风、伤寒),外感温热(包括风温、春温、暑温、湿温、冬温等)以及“痉、湿、暍”各证。《伤寒论》主要论述中风和伤寒,临床表现大都是发热恶寒,演化为温热。初起病在太阳经,表现为风寒表证,入里便出现热证,在半表半里寒热交替。在表的用发汗解表之剂,在里的用清热泻火之剂,在半表半里的用和解之剂。至于外感温热病,仲景以为虽然是太阳病症,发热而渴不恶寒者为温病,以与太阳病中风、伤寒相区别;又说“若发汗已、身灼热者名曰风温”;“风温为病,脉阴阳俱浮,自汗出,身重、多眠睡,鼻息必鼾,语言难出”嘱咐与风寒受病的症状不同,教导时医不要使用泻下、清热而误治,使病情恶化而发生“直视失溲、惊痫瘛疭”等危重现象。仲景认为,风温病是温热病中常见病,起病与太阳中风、伤寒症状基本相似,容易混淆,又举风温为例,教人不要误投麻桂辛温之剂,为后世医家打开了用“辛凉解表”的思路。张戴人说:“今代刘河间先自制辛凉之剂,以通圣散,益元散相合”加葱、豉同煎而服。这就是用辛凉之剂治温热的开端。河间学派,溯仲景之源,运用辛凉之剂解利伤寒、温热、中暑、伏热,莫知其数,”以解决辛温之剂所不能解决的问题,创用防风通圣散、双解散、凉膈散、益元散等方,这是在仲景理论上的新发展。

温热病学,叶天士《外感温热篇》全面阐论温热病的诊察治疗,最重要的是创立了“卫气营血”的辨证观点。认为,“卫之后方言气,营之后方言血。在卫汗之可也,到气才可清气,入营犹可透热转气,入血就恐耗血动血,直须凉血散血。”这种辨证规律,通过长期临证得以完善。然而这种辨证法,仍脱离不了“六经辨证”的原则。卫分证与太阳病,气分证与阳明,少阳病,营分证之与太阴;少阴病,血分证之与厥阴病基本一致,仅在“寒与温”见证方面异中有同,同中有异。例如:伤寒发斑与温病发斑,同是发斑,可是伤寒发斑,热盛于里;温病发斑,热透于表,有重轻逆顺之别。吴鞠通创立“三焦辨证”,在《温病条辨·上焦篇》列举手太阴病,说:“凡病温者,始于上焦,在手太阴。”手太阴肺经主卫、外合皮毛,统一身之表,与《伤寒论》太阳经循身之表,主卫外之气相近。《中焦篇》为阳明,少阳病,如说“面目俱赤,语声重浊,呼吸俱粗,大便闭,小便涩,舌苔老黄,甚则黑有芒刺,但恶热不恶寒,日晡热甚者,传至中焦,阳明温病也。”与伤寒阳明白虎汤证何异?又如,“暑温,伏暑,三焦均受,舌灰白,胸痞闷、汗热呕恶,烦渴自利,汗出溺短。”手少阳三焦系半表半里之枢,即系“气分”见证。所谓“入营犹可透热转气”,正是转少阳之枢。《下焦篇》则举少阴、厥阴病例,“热邪深入,或在少阴,或在厥阴”。亦即“营分”和“血分”证。无论是卫气营血辨证还是三焦辨证,都不能超越伤寒六经辨证的范畴。

在方剂上,仲景认为温病不能与伤寒同法。河间首制通圣辛凉之剂,但药味庞杂,补如白术、当归;温和荆芥、麻黄、川芎;寒如芍药、黄芩、栀子;泻如芒硝、大黄,配用于石膏、连翘、防风、薄荷、桔梗、甘草、滑石。虽然填补了《伤寒论》用治温病辛凉之药的缺陷,却仍感其不足。惟吴鞠通制银翘散、桑菊饮二方,是纯而不杂的辛凉解表剂,方可弥补《伤寒论》治疗温病初起的不足。

薛生白《温热病篇》认为:“阳明为水谷之海,太阴为湿土之脏,阳明病热,太阴病湿”,“湿与温合”,故病湿温。《难经》以为湿温是伤寒病之一。薛生白认为:“阳明太阴受病,膜原者,外通肌肉,内近胃腑,即三焦之门户,实一身之半表半里也。……湿热之病,不独与伤寒不同,且与温病大异。温病乃少阴、太阳同病,湿热乃阳明,太阴同病。”从此段分析,太阴脾与阳明胃湿热蕴结,症状身热头痛、身重耳聋,胸胁苦闷,昏蒙沉睡,全由湿郁化热,湿温之邪冒犯清窍。初病虽见微恶寒、骨节痛与伤寒表证相似,不宜辛温发汗。《湿热病篇》谓:“湿热证,恶寒无汗,身重头痛,湿在表分,宜藿香,香薷、羌活、苍术、薄荷、牛蒡子等味;头不痛者去羌活。”所指表分,即仲景之谓太阳,天土之谓卫分,鞠通之谓上焦,病非风寒所袭,而是“湿在表分”。由于太阴湿邪与阳明热邪相结,羌活、苍术辛温,升湿助热,蒙蔽清明,必致谵搐痉厥。生白指出:“病在阳明、太阴之间,当从枢治”。因为辛温治湿则热上壅,苦寒泄热则湿同遏。只有转枢机一法才是宣解湿热的途径。仲景有《痉湿暍篇》专论三病,有法无方;生白《湿热病篇》论及“痉、湿、暍”病方法大备,在《伤寒论》的基础上有着重大的发挥,在临床上治湿温病当师生白之法而不囿于生白之方,始终以“利枢”立法。李聪莆大夫在临证中发明转枢化浊汤;青蒿、黄芩、杏仁、苡仁、瓜蒌仁、半夏、鲜芦根、大豆卷、鲜竹茹、佩兰梗、青云皮、益元散(鲜荷叶包刺孔)以治湿温病身热汗泄,头痛身重,耳聋目瞀,胸胁满痛,骨节烦痛,咳嗽呕逆,小溲短赤,舌苔黄腻,口唾粘沫,舌中发甜,脉弦数。他认为湿热蕴结中焦,清浊悖逆,湿郁于表则身重骨痛,湿蒸于里则头痛耳聋,湿热互结于胸中膜原,不能从枢而解,则胸满胁痛,为咳为呕;小溲短赤,乃温阻通泄之路,惟汗出,使郁于表分之湿略能宣化,当因势利导从枢而解。又制转枢透热汤:青蒿、黄芩、知母、鳖甲、鲜芦根、鲜生地、瓜蒌仁、生谷芽、郁金、枳壳、益元散(鲜荷叶包刺孔)以治热稽不清,脉呈细数,舌质光绛。乃久热伤营,余湿化燥,气液两耗,根据“入营犹可透热转气”的法则,治当利枢化热。伤寒少阳病,利枢、和解以小柴胡汤;湿温误用柴胡必至耳聋,须用青蒿易柴胡;暑温妄用柴胡必“动经血”,鼻衄不止,急用大剂犀角地黄汤加侧柏叶、鲜荷叶、炒栀子、白茅根等味。说明通过长期的治疗经验,较之《湿热病篇》在利转枢机方面有着新的认识。本来事物是发展的,清瘟败毒饮是白虎汤的发展,增液承气汤是调胃承气汤的发展,三甲复脉汤是炙甘草汤的发展,大、小定风珠是黄连阿胶汤的发展,诸如此类,不胜枚举。所以《伤寒论》和《金匮要略》之“经方”为众方之祖。明·熊宗立《伤寒运气全书·自序》中说:“仲景以不凡之姿,深究《内经》探微索隐,继往开来”,不失为医中之至圣。

秦伯未先生说:《伤寒论》以太阳阳明少阳太阴少阴厥阴为提纲,后世多主经络脏腑,殊沉穿凿,今特详述以明真义,考方有执云:六经之经,与经络之经不同,六经犹儒家六经之经,犹言部也。程应旄云:六经犹言界也,今犹言常也。又云:素问之六经,是一病共具之六经,仲景之六经,是异病分布之六经,素问是因热病而原及六经,仲景是设六经以该尽众病。柯韵伯云:仲景之六经,是经略之经,而非经络之经。中西惟忠云:六经之名出于素问,本是经络之义,而仲景假以分表里之部位,配其脉证,以之统名也。山田正珍云:伤寒论六经之目,虽取诸素问,非以经络言也,假以表里脉证而已,故观全论,无一及经络者。藤本廉云:三阴三阳之目,何为而设焉,凡疾病有六等之差,而地位脉证不相同也。概观诸说,皆以六经为病位之假称,而不取于经络之义。盖阴阳者天地造化之本,四象判焉,万物生焉,圣人所以立为天之道,而医之言阴阳亦既尚矣。庄子言病为阴阳之患,医和论六气为阴淫寒疾,阳淫热疾。晏子解景公病曰:所病者阴,日者阳,一阴不胜二阳,故病将已。班固之原医经云:血脉经络骨髓阴阳表里,以起百病之本,死生之分,是阴阳者不出寒热表里之义,寒有紧慢,热有微剧,表有浅深,里有闭脱,其间不能无始中终上中下之区别,于是立三阴三阳之目,以该尽病情病机,犹天之阴阳无不统万物也,学者苟领会斯旨,庶几许窥作者之微意乎。

徐衡之先生以为,伤寒论方剂,在治疗学分类,凡有七法,汗法、吐法、和法、下法、利小便法、清法、温法,就中温法为维持人体细胞之衰沉,清法为遏止体温之亢进,此二者乃对症治疗,非以去病为目的者,其他诸法,均以排除疾病之毒害,为处方之要旨。病在表者汗之,在血液则利小便,在半表半里则和之,在胸膈则吐之,在肠间则攻下之。古人论疾病之原因,多用五运六气,远西以为细菌原虫,二说大相背戾。然吾人苟能应用仲景方剂,则一切致病之原因,谓其为五运六气,固有外出之路,即谓为细菌原虫,亦未尝不有外出之路也。

薛凝蒿先生说:传染病流行厉害,那些巫祝和庸医们又乘时活动,欺骗人民,草菅人命,只是企图获取厚利,于是死亡枕藉。仲景目睹如此惨状,便大声疾呼来反对巫祝和庸医。他在伤寒论自序里说:“卒然遭邪风之气,婴非常之疾,患及祸至,而方震慄。降志屈节,钦望巫祝,告穷归天,束手受败。赍百年之寿命,持至贵之重器,委付凡医,恣其所措”。又说:“余宗族素多,向余二百。建安纪年以来,犹未十稔,其死亡者三分有二,伤寒者十居其七。”其时传染病流行之猖獗,染病者之迷信神权,和巫祝、庸医之草菅人命;凡此种种都使仲景怵目伤心。而另一方面,中国医药在这时期已渐渐露出了它的灿烂的光芒,许多宝贵的经验被保存,和有效的药方的被应用,都是可喜的现象。但这些点点滴滴的经验累积,要把它集中整理起来,确非易事。担任这项艰巨工作的人,必须具有这样的条件:(一)要有伟大的抱负和高度的修养;(二)要有实事求是的反迷信、反保守的精神;(三)要有远大的、锐敏的目光,在这里仲景确可首当其选的。

人们医学经验都是在多年临床实践之中积累的,仲景以为千般灾难,不越三条:一者,经络受邪,入脏腑,为内所因也;二者,四肢九窍,血脉相传,壅塞不通,为外皮肤所中也;三者,房室、金刀、虫兽所伤;以此祥之,病由都尽。他把疾病的来源概括起来,有此三因,都与鬼神毫不相干。他指出使人发生疾病的最主要的东西是“邪”,“邪”是什么呢?“邪”是古人认为一种不正之气,它会传染疾病。因为那时候世界上尚没有显微镜,无法看见细菌;只能揣测天地之间有一种会使人感染疾病的物质,到处流行,有时且会造成很大的恐怖,非常害怕,无以名之,姑名之曰:“邪”。仲景主张疾病起源于“邪”,以此来对抗“鬼神论”。他把“邪”分为:“清邪居上,浊邪居中,大邪中表,小邪中里,馨饪之邪,从口入者,宿食也。”等五种,虽然出于想像,但比较“鬼神论”则确是进步的。他还指出“邪”可以预防,只要能够讲究卫生。他说:“若人能养慎,不令邪风干忤经络。适中经络,未流传脏腑,即医治之。四肢才觉重滞,即导引、吐纳、针灸膏摩,勿令九窍闭塞……病则无由入其腠理!”。当时巫祝骗人的话是人的生命掌握鬼神手里,鬼神可以生死祸福人,人生了病必须向鬼神祈祷。而仲景却说疾病的来源与鬼神无关,而且可以预防和治疗。这不但给予巫祝以严厉的打击;而且加强了人们对疾病斗争的意志和力量。金匮要略妇人杂病篇说:“妇人之病……奄忽眩冒,状如厥颠;或有忧惨,悲伤多憎,此皆带下;非有鬼神!”妇人一种歇司的里病如醉如痴,忽悲忽喜,“象如神灵所作”,容易使人怀疑是鬼神凭依,於是仲景明白告诉人说:“非有鬼神”,可以“行其针药,治危得安”。更有一种“热入血室”的症状,患者“昼日明了,暮则谵语,如见鬼状”,也容易引起误会与恐怖,仲景便肯定的说只要医治合法,便可痊愈(治之无犯胃气及上二焦必自愈)。

胡长鸿先生说,从伤寒论和金匮要略所载诸方中,所采用的药剂类型是极多的。伤寒论中已有了汤剂(桂枝汤等)、散剂(文蛤散等)、丸剂(理中丸等)、肛门栓剂(蜜煎寻方)、灌肠剂(猪胆汁方)等。金匮要略中,更载有酒剂(红蓝花酒等),饮剂(芦根汁饮方等),煎膏剂(大乌头煎方等),醋剂(耆芍桂酒汤等),洗剂(狼牙汤等),浴剂(矾石汤等),薰烟剂(雄黄薰方)薰洗剂(苦参汤),滴耳剂(捣薤汁灌耳方),滴鼻剂(救卒死方),吹鼻散剂(皂荚吹鼻方),外用散剂(头风摩散方等),舌下散剂(桂屑着舌下方),软膏剂(小儿疳虫蚀齿方),阴道栓剂(蛇床子散温阴中坐药方)等等。这些用药剂型,考之现有我国古代医药文献,特别是在较有系统的总结我国古代对各种药剂制备上的成就的,当亦以张氏为最早。

在中药各种药剂的制备中,生药的选择洗剔与炮炙等加工处理,为自古迄今中药制药上不可分割的重要操作。张仲景在他立方用药中对此也很为重视。他对和合汤药时修治草石虫兽诸药曾说过:“凡草木有根茎枝叶,皮毛花实,诸石有软鞕消走,诸虫有毛羽甲角,头尾骨足之属,有须烧炼炮炙,生熟有定……又或须皮去肉,去皮须肉,或须根去茎,又须花须实,依方拣采,治削务令洁净。”(见金匮玉函经证治总例)。所以在他的著作中,所用药品虽不多,但非常重视生药的处理。在处方调制以前一般多将生药中㕮咀或剉如麻豆大,有的另加注明用切(生姜、知母)、劈(大枣、百合)、破(附子、枳实)、碎(滑石、代赭石)、研(雄黄)、捣(栝楼实),并有用洗(半夏、吴茱萸)、浸(赤小豆)以及去皮(猪苓、桂枝)、去心(天门冬、牡丹皮)、去毛(石苇)、去芦(黄耆)、去节(麻黄)、去皮尖(杏仁、巴豆)、去污(蜀椒)、去足(䗪虫)、去翅足(虻虫)、去腥(蜀漆)、去咸(海藻)、去黄(鸡子)等各种不同要求处,许多且须经烧炼炮炙等特殊炮制操作。例如:

炮:附子、天雄、乌头、干姜。

炙:厚朴、鳖甲、枳实、阿胶、狼牙、甘草、蜂巢。

烧:云母、矾石、太乙余粮、王不留行、乱发、乌扇、枳实、蒴藋叶、桑根皮、猪骨。

炼:钟乳。

熬:芳苈、巴豆、杏仁、瓜蒂、商陆、莞花、桃仁、乌头、鼠妇、蜣螂、蜘蛛、水蛭、牡蛎、䗪虫、虻虫。

蒸:大黄。

煮:赤小豆。

制:皂荚(酥制)、大黄(酒制)、厚朴(姜制)、乌头(蜜制)。

从这里可见中药修治炮炙诸法,在他著作中多已具备。这种中药所独到的炮制方法,最早见于医药文献而记载较为祥尽者亦推张氏。后世奉为炮炙始祖的雷斅氏,只是在张氏原有记载基础上,更进一步的加以扩展和总结而已。

(本文出自王新昌、唐明华主编《医圣张仲景与医圣祠文化》,华艺出版社,1994年10月,李宇林道长整理)